妖怪・五輪塔・扁球・ミカン ― 2009/02/01 00:53

擬人化された五輪塔と言えば、平安時代後期の僧・覚鑁の著した『五輪九字明秘密釈』に、ひとが座禅をする姿を五輪塔に見立てるという話が載っている。直方体(地輪)=足腰、球(水輪)=体、角錐(火輪)=印を結ぶ手、半球(風輪)=顔、宝珠(空輪)=頭である。一方、この妖怪では、水輪が顔になり火輪が笠になっている。妖怪は座禅を組むのではなく、ひょこひょこと歩かなければ、それこそ百鬼夜行にならないので、どうしたってこういう長い手足を生やした図像になる。

そして、この図像を写して改めて思ったことがある。五輪塔の水輪は、球というより押しつぶされた「扁球」のものが多いということである。これはなぜかというのが、丸石マニアたる、次のわたしの関心である。造形、つまり見た目の安定性もなくはないだろうが、単純な物理的安定性と石工の技巧の問題が大きいのではないだろうか、というのがとりあえずの結論である。その意味でも、須玉の丸石神の真球度の高さは並外れていると言えるのではないか。

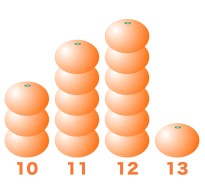

扁球と言えば、地球も扁球であるが、その扁率((赤道半径-極半径)/赤道半径)は約1/300である。これに関しては、GRS80楕円体などいう、最近の仕事に関係した話もあったのだが、それはまあよい。それよりも、子供のころに読んだ科学読み物に「地球はミカンのかたちなのです」と書いてあったのを思い出した。いくらなんでもこれは言い過ぎである。ミカンの扁率は1/3から1/4ぐらいである。そして、「ミカンの幾何学」へと、連想はさらに進むのであった。ミカンと言えば、気になるのは房の数である。気にするひとはそんなにいないだろうけれど、わたしは、こういうものを数えてしまう質(たち)なのである。体験的には10が多く、11もけっこうある。今度食べるときからは統計をとろうと、いま思ったのであった。

百器徒然散歩 ― 2009/02/04 21:36

石燕の妖怪の画業を通覧して、別の発見もあった、という話である。『百器徒然袋』(器物の妖怪なので鬼ではなく器)に「瀬戸大将」なるものが載っていたのだが、不覚にもこれを知らず、その図にうなったのである。全身が陶器(瀬戸物)から構成された妖怪(写真左上)、これはまさに、一昨年、かねてよりの念願かなって見てきた平田一式飾の妖怪版ではないか! Webで検索したところ、瀬戸大将は、京極夏彦さんが脚本を書いた『ゲゲゲの鬼太郎 - 言霊使いの罠!』でも活躍したという。なるほどと思ったのは、京極さんが、水木しげるさんが取り上げていないものをあえて選んだということだった。これは、中世の絵巻や民俗的な怪異→鳥山石燕→水木しげるという太い妖怪の歴史にあって、その流れを蘇らせ、あるいは新たにつくった功労者として京極さんがいるということを示す一例でもある。わたしが知らなかったのも、ほとんどの妖怪を水木さんの画業で知るがゆえなのであった。

ところで、見立ての見せ物が流行った時代、すなわち平田一式飾の始まった時代と、石燕の生きた時代がぴたりと重なっているのは面白い。ついでに言えば、そして、以前別のところで書いたこともあるが、この時代は、江戸の見立て文化の一翼でもある「折り紙」が隆盛した時期にも重なっている。絵草紙屋の店先に『百器徒然袋』(1784)と『千羽鶴折形』(1797)が並んでいるさまを想像すると、なんだかうれしくなる。

石燕や、『百鬼夜行絵巻の謎』で紹介されている絵巻を見て、折紙者・紙の造形の研究家として気になることがもうひとつあった。御幣を持っている妖怪がけっこう多いということである。そこに描かれた御幣のかたちは、土佐のいざなぎ流や東北の修験道系のもの、奥三河の花祭りのように凝ったものではないので、変な紙の造形を見たいという願望からは惜しい面もあるのだが、『百器徒然袋』の「幣六」という妖怪(写真左下)、大徳寺真珠庵の『百鬼夜行絵巻』(室町時代)の「幣六」のモデルとなったかのような妖怪の存在は、水木さんのマンガで「折り畳み入道」(これは、水木さんの創作である。御幣を持っているわけではなく、折り畳みということで折紙者の琴線に触れたのである)に出会ったときの喜びに近いものがあった。さらに、『百鬼ノ図』には鬼のごときものと獣の骸骨が幣束を掲げて飛び歩いており、疫病神を描いた『融通念仏絵巻』(室町時代)にも同種の図像があった。これらについては、とりあえず次のように考えた。

そもそもの絵巻の形式が夜行(やぎょう)、すなわち夜中に列をなして歩くことなどにあるので、これらの化物が、祭礼や御成りの行列などに登場する露払いや従者の戯画として描かれている、ということである。そしてさらに、そこには、ある含みがあることも想像できる。いつごろからそうなのかは知らないが、「御幣担ぎ」という言葉が、迷信深いひとを揶揄する言葉なっているので、絵描きたちは、化物を描きながら、抜け抜けと「化物なんてみんな冗談ですよ」と主張しているのではないだろうか、ということだ。なお、「幣六」の六は謎である。ヘイロクという響きがふつうの名前を思わせるので、知り合いや有名人の風刺なのかもしれない。

写真は、上が、「瀬戸大将」と、平田一式飾りの陶器一式の武将(2007年夏撮影)、下が、「幣六」と、長野県高森町の瑠璃寺・日吉神社の露払いの猿(2008初夏撮影)である。(石燕の画の引用は、いずれも、『画図百鬼夜行全画集』(角川文庫版))

御幣を持った猿は、日吉神社の山王信仰によるもので、郷土玩具や彫刻にも多数見られ、以前から調べてみたいと思っていることのひとつでもある。これは、猿→サルタヒコ・庚申信仰ということで、道祖神にも繋がって、わたしの脳内ワールドでは深く関係するのである。かたち好事家的には、独特な山王鳥居も面白いし、興味のタネは尽きない。

というわけで、頭の中には「♪昼はのんびりお散歩だ 楽しいな 楽しいな お化けにゃ会社も仕事もなんにもない(『ゲゲゲの鬼太郎』二番、作詞:水木しげる)」なんて歌が流れているのだが、われに返ると、会社も仕事もその他の公事私事もたいへん、という現実が広がっているのであった。フハッ(水木サン的ため息)

追悼・泡坂妻夫さん ― 2009/02/05 19:42

わたしの好きな泡坂さんの本は、以下である。

『家紋の話 - 上絵師が語る紋章の美』および、その続編である『卍の魔力、巴の呪力 - 家紋おもしろ語り』

『大江戸奇術考 - 手妻・からくり・見立ての世界』

『奇術探偵曾我佳城全集』

『曾我佳城全集』を除き小説でないのは、わたしが、氏の小説の必ずしもよい読者ではないということなのだろうが、氏の多彩な才能の中で、紋章上絵師の技を発展させたテセレーション(連続模様)デザインのセンスなどに、より強く惹かれるのである。たとえば、『妖女のねむり』のカバーの変形した紗綾形は、これも泡坂さんのデザインがオリジナルのはずだが、幾何学的な対称性だけを考えていたのでは思いつかない職人技である。パターンを崩していながら精緻な美しさを見せるその紋様は、「乱れ紗綾形」とでも呼ぶべきもので、氏の小説にも繋がるものと言える。

家紋の本と言えば、出版されたばかりの『家紋を探る - 遊び心と和のデザイン』(森本景一著)はとてもよい本だったが、泡坂さんの『家紋の話』は、マイベスト家紋本である。

折紙者としては、亜愛一郎シリーズの折鶴が出てくるエピソードや、題名だけだが、ずばり『折鶴』という小説なども忘れ難い。

折鶴と言えば、『大江戸奇術考』に、紙を燃やしてその中から折鶴を出現させる術のことが書いてあり、タネが科学実験的なものなので、いつか試してみたいと思いながら、そのままになっている。

じっさい、たいへんな才能のひとを喪ったわけである。ご冥福をお祈りします。

ミカンの房の数 ― 2009/02/11 18:09

まだまだサンプル数が少なすぎるか…。また、これは2パックの合計なのだが、1パック目は12が多く、2パック目は11が多いなど、傾向の違いもあった。

丸石神その21ー夜啼石と首地蔵 ― 2009/02/12 00:09

『妖怪ウォーカー』(村上健司著)という本に、現在も遺るこの石の探訪記が掲載されていたのだが、そこに、小夜の中山の「さよ」は「塞(さい)」のことではないかとも言われる、との記述があったのだ。夜啼石は塞の神、つまり、道祖神だったということなのである。ほぼ山梨にしかないと言われる丸石道祖神の親戚が、こんなところにもあったということになる。これは見逃せない。しかも、この石は、安藤広重の『東海道五十三次』の『日坂』(写真上:部分)にも描かれるなど、世に聞こえた伝説の石なのである。丸石神界のスターである。じっさい、広重の版画をあらてめて見ると、丸石道祖神に見えてくる。丸石神の南限の調査で富士川みちを南下するという目標もあるし(文献では、旧富沢町を含む南部町にもあることがわかっている)、今度この夜啼石も見に行こうと強く決意したのであった。

小夜の中山の夜啼石では、その泣き声は非業の死をとげた母親のものということになっているが、それが、不幸な子供に関するものであるのは示唆的である。これは、山梨市水口にある「首地蔵」(写真下)にも繋がる話と言える。

山梨市水口の首地蔵。今日、山梨から東京に戻るさい、これを見てきたのである。丸石好きとしては、隣接する階段ピラミッド(?)の上に鎮座する丸石にも惹かれたのだが、インパクト満点なこの地蔵には、夜啼石に似た、次のようないわれがあるのだ。

この岩が土石流で落ちてきたときに、子供を守って、おみよという子守りの少女が下敷きなった。それ以来この岩の周辺で、子供がひどく夜泣きし、何かに怯えるようになった。その後、旅の僧が、石で首を掘り岩に乗せ供養をしたところ、子供たちの怯えはやんだ、とそんな話である

造形的には、諏訪にある万治の石仏にきわめて似て、どこかユーモラスでもある。万治の石仏は、万治三年(1660年)の年号が刻まれていることでこう呼ばれる石仏で、岡本太郎さんが「世界中歩いているがこんな面白いものは見たことがない」と絶賛したことで有名になったものだが、この首地蔵の造形センスもそれと同じものと言える。

ここで、造形センスなどという言葉を使ったが、信仰においても、怪談めいた因縁話は後付けの部分が大きく、単によいかたちの石、見過ごせないかたちの石ということのほうが大きいのでないだろうかと思っている。それともそれは、丸石神や石像にアートを見てしまう近代人の感覚なのであろうか。

丸石神その22ー石と繭 ― 2009/02/13 23:27

写真上の丸石神は、秋葉山と蚕影山(こかげさん)と刻まれた石碑の間に祀られている。秋葉大権現は火伏せの神様なので、「丸石神その20」で触れたように、道祖神が火伏せの霊験を持っていることを示す例にもなっている。

写真下は、秋葉山の碑はないが、蚕影大神という養蚕の神様の碑がある。道祖神が養蚕の神も兼ねるのは後年の習合と考えられるが、そこには、丸石と繭の形態上の類似という、かたちの見立てがあるのではないだろうか、と思っている。

ただし、カイコガの繭は、扁球でも球でもない。品種改良による変異もあるが、ヤママユガ(天蚕)の長球(ラグビーボール)ともすこし違った、円柱の両端に分割した球面をなめらかにつないだような、いわゆる俵型、もしくは、中央がわずかにくびれた瓢箪型である。

見立てにおいて重要なのは、「それらしい」ことで、扁球と長球も横から見るとシルエットが同じになり、あまり細かいことにこだわるのもなんではある。しかし一方でこのことは、丸石道祖神がすでにあって、その後に養蚕の神も兼ねるようになったのであり、丸石が最初から繭を意味していたのではない、という歴史を示す傍証のひとつと解釈できなくもない。

下の写真には、よく見ると、1月15日前後の道祖神祭りのなごりの繭玉団子(木の枝に丸めた餅をさしたもの)が供えられているのも写っている。思えば、繭玉も、その多くは繭のかたちではなく球である。これもまた、養蚕信仰とは異なる信仰であった「餅花」が、後に養蚕信仰と習合したため、という面もありそうだ。

というわけで、わたしの関心は、先日のヤマカマス(ウスタビガの繭)の話にも繋がり、好奇心の網は広がるのであった。

瓢箪型の繭と言えば、蜂の家のまゆ最中がそうだったことも思い出した。わたしの実家は、目黒区自由が丘の近くなのだが、亀谷万年堂のナボナとともに、あのあたりのお土産菓子と言えば、蜂の家のまゆ最中と決まっていたのである。

さらに「そう言えば」なのだが、みごとな瓢箪型であったモスラの繭を思い出した。モスラと言えば、『モスラの精神史』(小野俊太郎著)に、モスラという怪獣が、養蚕・製糸産業の象徴でもあるということが書かれていて、本自体はとても面白いのだが、これに関して「眼からウロコ」、逆に「牽強付会」という書評が少なからずあったのに驚いた。小さい頃に観たときは、身近な建物のひとつであった渋谷東急デパートが壊されるシーンなど、ただただ特撮に興奮したのだが、ビデオが普及し始めて再度観たさいに、この怪獣が、かつては日本を代表した製糸産業(すでに斜陽産業となっていたが)を象徴、というより、すくなくとも、蚕という生き物が身近でかつ神聖な存在であることを、共通理解の土台としていることが、この物語の持つ多くの寓意のひとつとして、わたしの眼にも自明のことして映ったからである。わたしは変な深読みをしてしまうほうだが、これは、ほとんど眼の前にぶらさがっている象徴性であった。じっさい、モスラの幼虫は、チョココロネにも似ているけれど、カイコガの幼虫そのままなのだ。製糸産業がすたれた後に都会で育ったわたしにも、それとなく身につけた知識で、それを感じ取ることができた。よくできたお話というのは、常に重層的なものである。しかしいまや、モスラと蚕はまったく結びつかなくなった。それは、養蚕がいかにわれわれから遠いものになったかということを示している。

最近のコメント