上円下方墳 ― 2007/12/20 22:59

今日の午後、仕事で天文台の三鷹キャンパスに行ったので、ついでにそれを見てきた。第一赤道儀室の隣りの丘がそれである。(ちなみに、この第一赤道儀室も、関東大震災前の1921年建造という建築物で、国の有形文化財に指定されている) 研究者の調査で明らかになったぐらいなので、見ただけで上円下方というかたちがわかるというものではなく、大きさも、古墳ということで思い浮かべるものからすると小さかった。じっさい、いままで何度も横を通っているのに、丘があったことに気がついていない。ただ、数ヶ月前に天文台の小久保英一郎さんから話は聞いていた。小久保さんの専門はシミュレーション天文学だが、子供の頃は考古学者になりたかったとのことで、『国立天文台ニュース』2007/06のインタビュー記事(『天文台Watching 第24回』 インタビュアー:高田裕行さん)でも、この話題に触れている。

そして、である。上円下方というのは、見かたによっては、いまわたしがハマっている山梨の丸石道祖神と同じ図形構成、すなわち「天円地方」の象徴性を持っているとも言えるのだ。

新聞記事にあった「都内や多摩丘陵に点在する円墳も、調べれば上円下方墳である可能性がある」という考古学者の池上悟さんの推測も興味深い。なお、この古墳は、前方後円墳などの巨大古墳の全盛期よりは時代が下って、7〜8世紀のものであるという。この時代は西日本と東日本の違いは大きいのかもしれないが、高松塚(二段式円墳)と同時期で、遣唐使の最盛期でもある。大陸からの思想輸入という面においても面白い時代である。

また、古墳は、上記の新聞記事も触れているが、富士塚(白山の記事参照)とも関係がある。富士塚は江戸時代の流行だが、古墳を利用したものもあり、三鷹のそれもそうだったとの資料もあるらしい。近所にある武蔵境の杵築(きづき)神社や府中の浅間山の富士塚には、前から行こうと思っていたのだが、ぐっとその気が増した。こんどの休日にでも行ってみよう。

それにしても、というか、まあ、いつものことだが、わたしの関心は、発散しているんだか、収束しているんだかわからない状態である。広い意味での「幾何学」への興味という、自分なりの核はあるのだけれど。

上記の小久保さんも、考古学を語る言葉があまりに熱いので、「休みをとって(発掘を)手伝った方が、世の中のためになるから、行けば?」と冗談を言われたそうだが、わたしも、なにに集中すれば世の中のためになるのだろうか、と考えた。なんて、じっさいにはなにも考えていない。

クリスマスグラス ― 2007/12/21 23:43

螺旋と六角のタイリング ― 2007/12/30 16:19

左は、蚊取り線香のようなタイリングパターンの(地下)防火水槽(南池袋二丁目)。マンホールの配置と敷地のかたちがこのデザインのきっかけなのだろう。

右は、雑司ヶ谷の工事現場に敷き詰めてあったプラスチックの板で、工事車両などの足場確保のためのものらしい。鉄板などが置かれていることが多いが、これならば、どんな面積でも不定形の土地でも対応ができる。末端の結合部分の写真を撮り忘れたが、がっちり組み合うことで、うねったり簡単にはずれないようになっており、パチンパチンと嵌め込んでいくのにパズル的な心地よさがありそうだった。

丸石神その11−信濃の丸石 ― 2007/12/31 11:28

場所は、双体道祖神の本場、長野県北部の大町市八坂(旧八坂村)と生坂村である。まずは、旧八坂村在住の布施知子さんの家の近く、塩の貝集落のはずれの聞神社(神社と言っても石塔だけである)の前にひとつゴロンとしていた(写真上)。そして、これも布施さんの家の近く、その名も石畳集落の双体道祖神の前にひとつである(写真左下)。さらに、八坂の隣りの生坂村日岐の双体道祖神の前(写真右下)。これは、丸石ゴロゴロで、甲斐の「お供え系」の丸石道祖神をほうふつとさせる風景だった。

前者ふたつは布施さんの情報、最後のものは、Kokoton Wonder Family 安曇野でのんびりというページの情報によるものである。探せばもっとあるだろう。

これらは、なにより甲斐地方以外の丸石という点で興味深く、丸石神の歴史解明(?)についてもヒントになるものだが、石自体も特徴的だった。

まず、石畳集落の丸石は加工されたもののようで、墓地も近いので、五輪塔の水輪の可能性も高い。一方、聞神社と生坂村日岐の道祖神の丸石は自然石で、地質学的にも面白い。右上の写真のようにタマネギ状の節理がみられるのだ。八坂は、砂岩の褶曲地層が露頭する犀川擾乱帯なる地域にあり、こうした石が多いらしい。たしかに、丸い石が「生み出される」ような地層も観察できる。そのこととも関係するのだろう、犀川の支流・金熊川に沿った石原(!)という集落には、子を生む岩の民話も伝承されている。

なお、生坂村日岐の道祖神は、藁細工も凝っている。写真ではわかりにくいが、中央の筒は酒樽を模したもので、房総や近江の「道切り」(一種の結界。これも面白いものが多いんだよなあ)の藁細工を連想させる。

以上、暮れの押し詰まったこの時期に、丸石を求めて歩いているわたしなのであった。

謎の円筒道祖神 ― 2007/12/31 11:39

その道祖神は、筋のはいった円柱なのである。これはいったいなんなのか。陽物(男根)なのか、それとも須弥山(世界の中心にそびえる山)か。見たときはこれだというアイデアが浮ばなかったが、昨朝ひとつひらめいた。ポイントは、刻まれた筋の数である。筋の数は八で、円盤の数は九になる。これは九輪、つまり、五重の塔などの上に乗る相輪の宝輪部分ではないか。これを乗せた塔があったとすれば巨大なものになるが、相輪橖(そうりんとう)と称して、相輪の部分だけの建造物もあるらしい。たぶん、間違いないだろう。ただ、なぜ道祖神(道祖神として信仰されていた(る)のは間違いない)がそのかたちなのか、類例が他にあるのかなど、謎は残る。

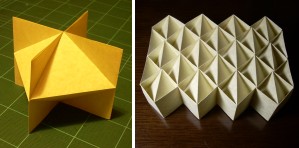

体心立方格子折り紙 ― 2007/12/31 11:44

もうひとつ、以前つくった体心立方格子のパターンを結晶化したものを、繰り返し数を増やしてあらためて折ってみた(写真右)。きっちりした感じがここちよい。縁は、構造の特徴がわかり易いように角柱状にしてみた。

最近のコメント