稲荷の狐の意外な使いかた ― 2010/03/13 19:53

別のところで紹介したことがあるが、陶器の狐と言えば、出雲で見た平田一式飾の力士が忘れ難いので、ここでも紹介しておこう。既存の陶器だけを使ってつくった、土俵入りをする力士と太刀持ちなのだが、目をこらして見ていただきたい。「さがり」というか化粧廻しの末端が、ひっくり返した狐の置物なのである。脚が亀の置物であるのもよいが、この狐の使いかたはすばらしい。神様の眷属を象った像にこの扱いは…とも思わなくもないが、まあ、お狐さんも、これなら笑うだろう。

稲荷と言えば、上の記事を書いたあとに読んだ、『イエズス会宣教師が見た日本の神々』(ゲオルク・シュールハンマー著 安田一郎訳)という本も面白かった。たとえば、以下のようなことが書いてある。

彼らは太陽、月、星に祈ります。彼らは、木、石、蛇、狐、亀、そして最後に、多くの他のものに祈ります。(1565年と1571年のガスパル・ヴィレラの書簡から)

彼らはまたばかばかしい崇拝の対象をたくさん持っています。悪魔がそれを持ってきたかぎりでは、それらを崇拝します。狐を崇拝する人もいますし、蛇、雄牛、鹿、石を崇拝する人もいるからです。これよりもひどい盲目は疑いなくありえません。

西欧中心主義による偏見と言ってしまえばそれまでだが、日本列島に住むひとたちの、ある意味、底が抜けたような自然信仰に対する、唖然とする感じ、畏れのようなものも垣間見えなくもない。「石を崇拝する人」というのも、「丸石神研究家」(?)としてはいいなあ。まあ、西欧にも、キリスト教以前の、巨石信仰はあるんだけれどね。

なお、わたしが、大航海時代の宣教師の記録に注目しているのは、折り紙に関する記述かないかどうかという関心にもよる。それらしきものは見つけてていないけれど、それらを読むうち、カルロ・スピノラと、日本の数学史・天文学史との関わりなども気になってきて、例によって、好奇心は拡散するいっぽうなのであった。

「9ピースキューブ」木工品と、四穴立方体 ― 2010/03/14 18:18

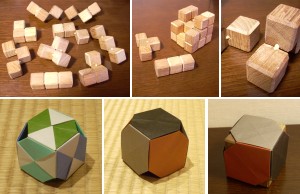

写真右上にあるように、接続部分を除いた稜線を面取りし、接続部分は、穴を開けて細い丸材でつなぐ方法にした。上記のように、ミリ以下の精度が必要という、指物師的な細工になるが、きっちりできる。

また、八つの頂点のうち、四つを切り落とした立方体を折り紙でつくった。左下が白銀長方形用紙、中下が正方形用紙で、どちらも六枚組である。内側も含めて、すっきりとできたのが、気持ちよい。

そして、15cm正方形でつくったものが、2cm3立方体からつくった上記パズルを格納するのにぴったりであることが判明した(写真右下)。

3・4・5 ― 2010/03/16 22:15

さて。3・4・5と言えば、最もよく知られた、ピタゴラス数(32+42=52)だ。

3対4の長方形は、辺と対角線が、整数の比で表せるということである。このような整数の組は無数にある。

これを立体に拡張するとどうなるか、という問題がある。つまり、すべての辺とすべての対角線(立体の対角線を含む)が整数比になる直方体はあるか、という問題だ。そのような直方体を「完全直方体」というらしい。「完全直方体はあるか?」これは、未解決問題なのである。わたしは、それを知った時、ちょっと意外だった。フェルマーの最終定理よりは難しくなさそうにも思えるのだけれど。

2011/11/06 追記:詳しくは確認していないが、「完全直方体」が不可能であることは、2000年にMarcel Lüthiによって証明されたという。

折り紙√3 ― 2010/03/18 22:58

角度30度を基準にしたシンプルな折り目を、ほかにもすこし試してみたが、けっこう面白そうなものがある。

ピタゴラスカレンダー ― 2010/03/20 15:05

二番目のピタゴラス数が(5,12,13)であり、それに関係する図を描くと、72も現れて、12、13、7という数が揃うことから思いついた。

13は、1年が13週+(1日or2日)(訂正3/22:13週×4+(1日or2日))であるために、カレンダーにぴったりなのである。(カレンダーというよりも、1年間の週の進みを示す時計として、プログラムを組んでみればよりよいと思うが、その暇はなかった。)

週の進みをみるピンクの正方形(四隅は三角形に分割してあり、図はそれが点灯している)は、太陽黄経(天空での太陽の位置)にほぼ対応させることができるので、太陽黄経を示す二十四節気の関係を見るのによい。

なお、72を思いついたきっかけの次の関係は、ちょっときれいだ。

平方数Sがあった場合、それを開いた数√Sを、√S=a+bとふたつの数の和に分解し、もとの平方数から、分解した数の積を4倍したものを引くと、その値も平方数となる。

式で書けば、(a+b)2-4ab=a2+b2-2ab=(a-b)2なので、当たり前といえば、当たり前なのだけれど。

「√5系」折り紙 ― 2010/03/21 19:22

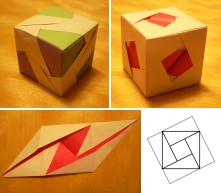

手元に資料がないので、既存の造形かどうかは確認できていないが、けっこう完成度が高いぞ、というものが、写真のモデルである。写真左上は、既存ではないとして(ありそうなんだけれど)、「バンデージ・キューブ」と名付けた。包帯を巻いたようだからである。日本語では、立方体ならぬ、「立・包帯」である。そして、写真右上は、名付けて、「六面ピンサイコロ」。写真左下はそのパーツで、差し込んだひだにもスリットがあって、別のひだが差し込まれるという、ちょっと面白い組みかたになる。

このふたつのモデルの正方形の面積は、用紙の1/5になる。つまり、長さは1/√5になる。なぜそうなるかというのを示したものが、右下の図だ。

最近のコメント