丸石神その30 ― 2011/01/25 21:22

道祖神そのものを扱った展示ではなかったが、初めて見る資料など、いくつか新しい知識を得た。

ひとつは、明治五年の、門松、削りかけ、節分の鬼やらい、道祖神祭りを禁止する布告が、以前ここに書いた藤村紫朗氏ではなく、土肥実匡氏の署名によるものだったことである。藤村紫朗氏が県令(権令)になったのは明治六年だった。

美術財産であったこれらの幕絵は、数点を除き、この布告などにより、廃棄されたというから、もったいない。

山梨県立博物館の観覧は3回目だったが、敷地内に丸石神があることを今回初めて知った。写真がそれで、昭和はじめにつくられた「本物」を「遷座」したものだそうだ。ミュージアムショップでは、道祖神祭りの絵葉書とクリアフォルダーを買った。

『江戸幻獣博物誌』 ― 2011/01/27 00:09

蛇が岩に自らの体を打ちつけて、その身を裂き、蛸になることがある。しかし、脚が七本なので区別がつく、という内容を類型とする話で、全国に伝わっているとのことだ。近代になっても伝承されたようで、昭和初頭に長崎県五島列島の久賀島で採話された例があるという。その資料(『柳田國男未採択昔話聚稿』)において、この話は「此は昔話ではなく、実際談です」と締めくくられているという。

ということで、まずは、思いがけないところに、縁のある久賀島がでてきたことがうれしかったのである。同島には、二度訪島し、村史等の文献を調べたことがある。「折紙」という地名の由来に気をとられていたので、蛸の話は記憶がないけれど。

さて、この「蛇、化してタコとなる」は、近代的な生物学の知識が常識となる以前のお話ということになるのだろうが、こうした伝承にも、事実のきっかけがあったのではないかと想像すると、たのしい。

この話からわたしが連想したのは、正式に発見されたのがついこの間(学名がつけられたのが2005年)の、ミミックオクトパスというタコである。TVで視たのだが、こいつは、ヒラメやカサゴ、イソギンチャク、そして、ウミヘビに擬態する「技」を持っているのだ。主な生息地は東南アジアの近海のようだが、久賀島の話も、まさに「実際談」かもしれない。

江戸後期の『信濃奇勝録』という書物に記された「石羊」(上掲引用写真)にも想像をかきたてられた。岩山に棲む、ジャコウウシみたいに毛の長い謎の動物である。絵を見ると、なんじゃこりゃだが、「大きさ鹿の如く、毛色も鹿の如し。中に黒白の斑あり」などといった記述はリアルで、カモシカと考えるのが一番妥当なのだろう。冬毛のカモシカは、ここまでではないが、けっこうモコモコしているし、毛色が白黒のものもある。

なお、蛸の話は、曲亭馬琴(滝沢馬琴)がまとめた奇談集『兎園小説』にも記されているという。『兎園小説』といえば、同書で最も有名なエピソードは、それを表した絵がいわゆるUFOに見える「うつろ舟」事件である。これに関しては、以前読んだ『江戸「うつろ舟」ミステリー』(加門正一著)という本も面白かった。

新月旗 ― 2011/01/29 17:37

明日1月30日早朝の月齢は25.5の二十六夜、いわば「逆三日月」である。月が金星に近づいていくことになるはずなので、トルコやパキスタンの旗のような、いわゆる「新月旗」の配置が見られるかと、なんとなく期待し、確認してみた。予想通り月と金星は近かったが、金星に対する月の向きがよくなかった。金星ではなく、アンタレスがよい向きにあるが、これはちょっと遠かった。

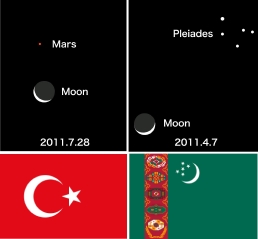

新月旗のような細い月と明るい星という位置関係は、2001年の木星食のときがみごとだったが、近いところではいつごろが見頃になるだろうかと、調べてみたら、今年の7月28日早朝がけっこうよかった。月齢26の月と火星である(図左)。

そして、新月旗がそもそもどうなっているのかを、きちんと見てみようと思ったのだが、これには興味深いものがあった。

まず、月を使った国旗は、10余りあった。すぐに気がつくのは、どの月も、内側の弧が円弧になっていることだ。じっさいの月の内側の弧は、夜と昼の境が大円になり、それを斜めから見たものなので、楕円弧になる。リアルに描けばよいというものでもなく、なるほど、月というのはこういうふうに記号化するのが一般的なんだなと納得した。思い出したのは、往年の忍者マンガ『伊賀の影丸』である。忍者ものなので、夜のシーンが多いのだが、横山光輝さんの描く月がこういうかたちだったのだ。

円弧の描きかたは、国によって微妙な違いもあった。たとえば、トルコ、アルジェリア、チュニジアなどの月の内側の弧は、半径が小さい「横山光輝風」であるのに対して、パキスタンやモルディブのそれは、より現実の三日月や二十六夜頃の月に近かった。

星の位置や数もさまざまである。星の数はひとつのものが多いが、ウズベキスタンは12個、コモロは4つ、トルクメニスタンは5個である。この5という数は州の数だそうだが、すばる(プレアデス星団)もほうふつとさせた。すばるはほぼ黄道上にあるので、じっさいに月と近接することもある。細い月とすばるの接近は、近いところでは、4月7日であった。月齢は約3で、すばると月の角距離は数度である(図右)。

星の位置も、月の欠けた部分の上にあるものとそうでないものがあり、月の向きにも違いがある。単に右向き左向きだけではない。パキスタンの国旗は、星の位置でいえば、月の欠けた部分にあり、それは写実ではないのだが、月の向きは、意図したものなのかはわからないが、すこしリアルであった。やや斜めに、受け皿のような向きに描かれているのだ。細い月はそういう向きになる。月が細くなるのは、地平線のすぐ「下」に太陽があり、その「上」に月があるような位置関係のときである。三日月は、太陽を追うように沈んでいき、二十六夜頃の月は太陽に追いかけられるように昇っていく。よって、細い月は受け皿の向きになる。低緯度地域では、年中軌道が高く、直角に近く地平線に昇り沈むので、よりそうなる。

4と8 ― 2011/01/31 00:26

動物やヒトが数を扱う能力について、認知科学者が書いた本で、数を把握する感覚が生得的なものであることが主題である。直感に反さないかたちでの数学教育という観点から、公理主義的な構成のカリキュラムに対する批判も述べられている。

いわゆる文明化される以前の人類の数概念が、「ひとつ、ふたつ、みっつ、たくさん」であるという話をよく聞くが、計測能力が、4より大きくなると概数的になるのは、じっさいにたしからしいことなども書いてある。

ここで思い出したのが、以前、『数(日本の名随筆89)』(安野光雅編)で読んだ、『日本人の数概念の成立』(大矢真一著)というエッセイだった。日本語の数詞 - 中国語起源の「いち、に、さん、し…」ではなく、やまとことばの「ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ…」- に関する興味深い話があったのだ。

…これに最初に気づいたのは、江戸時代の儒者荻生徂徠であって、彼はその著書『南留別志』のなかで、『日本人の数概念の成立』(大矢真一)

「『ふたつ』は『ひとつ』の音の転ぜるなり。『むつ』は『みつ』の転ぜるなり。『やつ』は『よつ』の転ぜるなり。『いつつ』『ななつ』は『いずれ』『なに』ということなり。『ここのつ』は『ここら』『ここだく』の『ここ』なるべし。『とお』は『つづ』の転ぜるなり。『つづ』とは、ここにいたりて、算をつづめて、一にするなり」

と述べている。ここで、「ここら」「ここだく」はどちらも「いくばく・いくら」という意味で、転じて「多数」の意味にももちいられる。

ここで一番面白いのは、1,2,3,4,5,6,7,8,9において、1と2がH音、3と6がM音、4と8がY音という対応があるという指摘である。これを読むまでは、考えたこともなかったが、たしかにそうで、これはなにかがありそうだなあと思う。

エッセイで示されていた、本邦の数詞の成立をわたしなりに解釈すると、次のようにまとめることができる。

- 一、二

- 「ひとつ」「ふたつ」という数詞ができた。(上記エッセイには説が示されていたが、とりあえず、これの起源は問わない)

- 三

- 「ひとつ」「ふたつ」に「ます(増す)」「むれ(群れ)」「みつ(満つ)」などの「多く」を意味するM音の「みっつ」が加わった。(白鳥庫吉説から)

- 四

- 「みっつ」までで足りなくなったとき、「いや」「いよいよ」など、やはり「多数、おわり」を意味するY音の「よっつ」が加わった。(白鳥庫吉説から)

- 五

- さらに新しい数詞が必要になったとき、「いずれ」、つまり「よくわからん」という意味で「多数」を意味する「いつつ」が加わった。(徂徠説から)

- 六、八

- 「ひとつ」と「ふたつ」という語の子音が同じで、かつ「値」が倍であることを参照して、「みっつ」→「むっつ」と「よっつ」→「やっつ」がうまれた。(すでにあった「ひとつ」と「ふたつ」を参照したというのはわたしの解釈)

- 七

- 「むっつ」と「やっつ」ができたとき、7は倍数で解釈できなかったので、「なんだかわからん」の「な」になった。(徂徠説から)

以上、あくまでも、上記エッセイを参照したわたしの解釈で、現在の説がどうなっているのかも、まったく知らない。

最近のコメント