冬至と畳の目 ― 2012/12/28 21:26

「冬至が過ぎて、日の出と日没の時刻はどれだけどうなるの」と訊かれた。

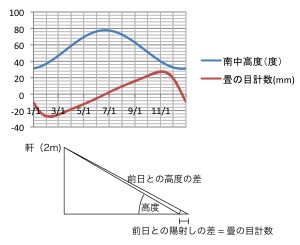

じつは、冬至を過ぎても、しばらくは日の出の時刻は遅くなる。そのぶん、日没の時刻が余計に遅くなって陽が長くなる。これは、平均太陽時(時計の時刻)と視太陽時(日時計の時刻)の差(均時差)に周期的増減があるためだ(自転軸に傾きがあり、また、公転軌道が楕円であることによる)。グラフにしてみると、日の出の「極小」と日没の「極大」(およびその逆)の日付がわずかにずれていることがわかる。

関連して、「冬至から畳の目だけ陽が伸びる」という表現について、これが写実的かどうかということを確かめてみた。「陽の伸び」を畳の目で数える定量的方法(?!)には、以下のようなことが考えられる。

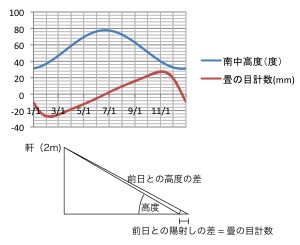

陽が長くなると、太陽高度は高くなる。太陽高度が高くなると、部屋にはいる陽射しは窓寄りに移動する。それを、最も太陽高度が高い時刻、すなわち南中で比較する。陽の光の境界線のぎりぎりがどこまでだったのかを、南向きの部屋の畳の目で数えるわけである。

今年の冬至日は12月21日で、12月21日と22日の東京での太陽の南中高度の差は、約1000分の2度の増加であった。軒の高さを2mとして、このときの陽射しの長さの差を計算してみると約0.3mmになる。

0.3mmは、畳の目と呼ぶには小さすぎるが、これは、今年の冬至点(太陽の天空での緯度(赤緯)が最小になる点)の時刻が、12月21日20時12分と、21日と22日の境界近くにあり、両日の太陽の南中高度が近くなったことが影響している。これが、22日と23日の差となると、もっと大きく約1mmになり、まさに畳の目の長さに近づく。同じように、23日と24日では4mm、大晦日と1月1日では、約1cmになる。これもグラフにしてみた。立春前後に大きい値(日に約3cm)が続くことがわかる。立春前のこの時期に「日脚伸ぶ(ひあしのぶ)」という季語があるのも納得できる感じである。

このエントリのトラックバックURL: http://origami.asablo.jp/blog/2012/12/28/6673442/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。