本の装幀に縁があった週末 ― 2012/11/06 22:40

G13型トラクターと1214 ― 2012/11/14 00:19

先日、ソファに寝ころがってこれを読んでいると、『三行広告について』というエッセイに「G13型トラクター」のことが書かれていた。

洋書店へ本を買いに出かけたり、大きなホテルのロビーで人を待っていたりするとき、私は読めもしない「ニューヨークタイムズ」を暇つぶしに売店で買い、雑報欄を開いて謎の三行広告を探すだろう。国際的スナイパーとの接触をはかるためでにではなく、G13型トラクターの名を慈しむために。

驚いたのは、わたしがこれを読んだまさにその日、毎日新聞にこの伝言を使った『ゴルゴ13』の広告が載っていたことだった。

なお、堀江さんはフランス語のみならず英語も達者だろうから、「読めもしない」というのはよくわからない。過剰な謙遜も似合わない。「読みもしない」のタイポだろうか。

わたしは『ゴルゴ13』のよい読者ではない(ラーメン屋さんで読むぐらい)のだが、高校に入学して家で学生証を見ていたさいの次の会話を思い出した。

「学生番号の1214って、1年B組14番ということかあ」

兄「1214か。ゴルゴ13と同じだな」

ゴルゴ13という通称の由来として、彼の囚人番号が1214だったというエピソードがあるのだという。しかし、あらためて考えてみると、1214から13という数字を読み取るのは迂遠である。旅客機の座席番号などで13番が忌み番号として欠番で「12, 14」となっていることがある。この例のように「12,14」という並びで13を連想するのは普通のことなのだろうか。

まさか、√121+√4=13という式だとか。

スカシカシパンの位相 ― 2012/11/22 23:02

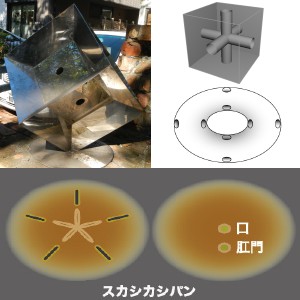

向きづけされた閉じた連結空間(二次元でいえば、球やトーラスの表面)はすべてポアンカレ空間になる(はずな)ので、この命名と造形の意図はよくわからないが、そのかたちは、8個の立方体からなる四次元超立方体(正八胞体)の三次元投影にヒントを得たものと思われる。ただ、超立方体の三次元投影モデルということであれば、中央の立方体の穴の意味するところは不明である。

不明ではあるけれど、面白さはある。この穴は内部で境界をもっていて、円柱のパイプが、中央で連結するかたちになっている(図右上)。つまり、この彫刻の表面を二次元多様体として見ると、種数5の向き付けられた閉曲面(五重トーラス)になる。直感的には、穴の数は6個になるようにも思えるが、図右中のように、中央から6つに分岐する穴の数(種数)は5になる。

ここで思い浮かんだのが、ウニの一種であるスカシカシパン(図左下)である。スカシカシパンはひらべったいウニで、5個のスリット状の穴があいている。糸穴が五つあるボタンのようなものである。スベスベマンジュウガニと並んで変な名前をもった海の生き物の筆頭だ。

この彫刻は、二次元多様体として見ると、スカシカシパンと同相と言えるのでは、と思ったわけである。しかし、さらに調べてみると、排泄も口から行うイソギンチャク(球面と同相)と違って、ウニの消化器官は入口と出口があり、スカシカシパンの場合は、裏面中央の口と半径半分ぐらいのところにある肛門をつなぐ穴があるのだった(図右下)。すなわち、スカシカシパンは六重トーラスであった。

ちなみに、スカシカシパンの分類は、「タコノマクラ目カシパン亜目スカシカシパン科」で、それだけでも笑えるものだ。なにものなんだよおまえ、と。

なお、WEBでスカシカシパンを検索したら、2008年に、中川翔子さんのプロデュースでスカシカシパンをかたどった菓子パンが売り出されていたということを知った。スカシカシパンマンなるキャラクターまであったらしい。知らなかった。しょこたん、やるな。

反射衛星砲とか ― 2012/11/23 09:00

凧のマーク ― 2012/11/27 22:00

私はいま、ひそかに気にかけているものがる。<カルミック>だ。公共のトイレで昔からよく見かける、便器の配水管の途中から枝分かれして壁に取り付けてある、あの小さな銀色の箱。あれはいったい何をするためのものなのか。あの上部の穴の部分からいい匂いが出てくるのだろうかとか、あそこが実はマイクになっていてすべてを録音しているのかもしれないとか、いや逆に緊急時に放送が鳴り出すスピーカーではないかとか、子供の頃からいろいろに推理し、大人に質問してみたりもしたが、答えの出ないまま現在にいたっている。

そうか、あれは、女子トイレにもあるのか。わたしは、謎を謎のまま自分の中に飼いならす耐性が高くないので、あれはなんだろうと気になって調べたことがある。というわけで、なにをするものなのかはだいたい知っているのだが、マークと社名の由来に関しては、ずっと気になっているままである。マークは、Calmicの「i」のところが尻尾の一部になっている凧 - 西洋風の四辺形の凧 - で、直角二等辺三角形ふたつと22.5度67.5度直角の三角形ふたつによって構成されているものだ。折り紙においてきわめて重要な三角形なので、マークをぼんやり見つめながら、「22.5度系の作品だなあ」と、これまで何度も思ってきた。公共トイレという空間で写真を撮るのがはばかられることもあり、記憶の中だけにあるものだったが、今回WEBサイトから模写してみた。

calmicの意味についても、あらためて考えてみた。会社のサイトを見てもわからないので推測してみた。

cal : calm(落ちついた)mic : micturition(排尿)というのはどうだろう。

つまり、「用を足すときはあわてるな」ということである。

最近のコメント