初狩PAの四面体 ― 2012/12/05 12:55

これは、正常性バイアスだろうか。そうとも言えるし、そうでもないとも言える。時速80kmで100m余りの距離となると、5秒間ぐらいという計算となり、1週間に1度通る者がその5秒に遭遇したのは10万分の1ぐらいの「不運」になる。10万分の1はそれなりに大きいとも言えるが、こうむる側は予想も対処もほとんど不可能な災害は、心配のしようがないとも言える。

車なるものが常に危険に接していると感じているために、逆説的にというか、特別に「まきこまれていたら」とは思わないという心情もある。

たとえば、先々週、まさに笹子トンネルで遭遇したのは、次のような事態だった。「トンネル内故障車あり。右車線によれ」という表示で右列を遅めに走行してたところ、その列にパッシングをかけてくる車がいた。そこからすぐ先の左車線には、まだ反射板も出していない車が停まっていた。しかし、その車に限らず、左車線を飛ばして追い抜いていく車は多かった。あれが大事故にならなかったのは、紙一重だったのではないか。左から追い抜いていったそのパッシング車は紅葉マークをつけていた。そもそも、列になっている車群にパッシングをかけても意味はない。世の中には困ったひとがいる。

1ヶ月前には、勝沼の車両火災による勝沼-大月間の通行止めに遭遇した。そのときは、国道20号を使った。今回の崩落でしばらく通行ができないであろう中央道にかわって、国道20号が注目されるだろうが、ここの「新笹子隧道」は、片側一車線で、路側帯があるかなしかの狭さなのに自転車や歩行者が通ることもあり、緊張する道である。

また、先週は先週で、八王子でトラックが横転したということで、八王子JCT-国立府中間が通行止めになり、圏央道の高尾で降りざるをえなかった。

わたしは、事故の情報に麻痺しているのかもしれない。いっぽうで、この感覚は、危険は特殊なことではないという心構えとも言えなくもない。

世の中には、にわかには信じ難い落とし穴がある。考え抜かれているとは思えないシステム、たまたまうまくいっているシステムというものも案外多いのだろう。笹子トンネルも、ニュースで見る吊り天井の構造は脆弱としか思えないもので、単純に驚いた。何年か前に同じ中央道の小仏トンネルの天井板が撤去された記憶があるが、あの構造に危惧を持っていたひともいたのかもしれない。

などと書きつつ、より実感に近いことなら、トンネルの構造より、初狩PA(上り)のおにぎりが気になっている。笹子トンネル区間が閉鎖になることで、初狩PA(上り)も、しばらく閉鎖となるだろうが、ここは、おばさんたちが目の前でつくる、幻の米「農林48号」を使ったおにぎりを売りにしていた。そのパンフレットが、おにぎり型というか正四面体にできる折り目がついていて(写真)、がんばっているなあと思っていたのである。

以上のように、「いつも通る道なのでぞっとする」という感覚は薄いのだが、こういう事故や事件があると必ず思い出す小説がある。ずっと昔に読んだ中井英夫さんの『かつてアルカディアに』(『銃器店へ』(絶版)所収)という短編である。

ふだん何の気なしに歩いている盛り場のそこかしこで、つい昨日殺人があったかも知れないのはいまの時代ではいくらもあり得ることで、それほど愕くには当たらない。道は、ほしいままに血を吸い、そして、縄や白墨の囲みがとかれるが早いか、事もなく表情を収めて、ふだんの貌に返ってしまう。

(略)

当時(引用者注:古代ギリシア)の法律や市民生活について確固とした知識があるわけではないが、そこでは少なくとも現代のように、殺人者を捕らえて獄に繋ぐだけでは事は終わらなかった。その現場の”道”もまた、固く封印されたことは疑いない。今日、世界の各国で、さまざまな記念日が設けられ、遥かな、遠い”時間”が、いまなお祝福されたり罰せられたりしているように、”空間”もまた祝福と罰を受けるべきではないのか。

中井さんが書きたかったことは、記憶ということと、ある時ある場所に存在するということの不思議であろう。そして昨日、同じテーマの小説を読んだ。柴崎友香さんの『わたしがいなかった街で』である。

わたしは、かつて誰かが生きた場所を、生きていた。

事故の当日に車で山梨に移動した翌々日の昨日、東京に日帰りする用事があり、渋滞を避けて、山梨・東京往復のJR中央線に乗った。その車両の中で読んだのが、この本である。本から目を離して車窓に目をやると、国道20号が渋滞しているのが見えた。なお、正確無比でなる日本の鉄道だが、往きも帰りも、それぞれの理由でダイヤは遅れていた。

カモ等間隔の法則(not 鴨川等間隔の法則) ― 2012/12/15 16:43

折り紙の科学・数学・教育研究集会など ― 2012/12/22 16:34

第13回折り紙の科学・数学・教育研究集会の世話人をつとめた。司会だったが、わたし自身も、茨城県笠間市小原の香取神社にある算額の話をちょっとだけさせてもらった。蛙の「背骨長」から正方形の辺の長さを計算する問題で、つい先日現物を見てきたものである。懸額が昭和二年という新しいものだが、問題の系譜などにちょっと面白いことがある。

某月某日 理科年表

『理科年表』の放射線の説明が以前よりすこし詳しくなっていた。

某月某日 鏡餅

コンビニエンスストアに小さな蛇のマスコットが乗った鏡餅があったが、民俗学者の吉野裕子さんの本などによると、そもそも鏡餅というのは、蛇がとぐろを巻いたさまを表したもので、カガミの「カガ」も蛇のこと(ヤマカガシのカガ)だったはずである。

某月某日 君の欲しいものは何ですか

深夜に天窓からかなり明るい流星を見た。この時刻に天頂付近だったので、極大日から数日が過ぎていたが、双子座流星群のダストトレイルによるものだったのだろう。

12月21日 2038年

マヤ暦終了関連のニュースを見ていて、2038年1月19日のことを連想した。1970年1月1日0時をゼロ秒とするUNIXの通算秒が、4バイト整数の上限(2147483647秒:2^31-1)に達する日である。これによって発生する障害は、2000年問題よりも根が深いのではないか。

某月某日 素数ぽいけれど違う

年賀状を印刷していて、2013が素数ぽいなと思ったが、3×11×61であった。まあ、各桁を足すと3の倍数になり、数そのものも3が倍数であることは明らかなので、素数ぽいと思ったのは甘い。

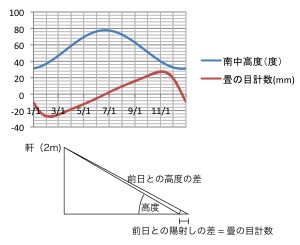

冬至と畳の目 ― 2012/12/28 21:26

最近のコメント