「三分一升(さんぶいちます)」 ― 2008/01/10 22:05

「正八面体へのひねり」 ― 2008/01/10 22:08

丸石神その13−縄文の丸石 ― 2008/01/13 00:50

写真左は、(敷物は考古的な考証が合っていないと思うが)縄文時代の祭祀の復元である。(ちょっと刺激が強い写真かとも思って、小さくした) 丸石と猪の頭骨が一緒に出土したので、このような復元なのだろうか。諏訪大社の御頭祭(おんとうさい。鹿の頭などを供える祭り。現在は剥製を使用)を彷彿とさせる。写真右上は、同センターにあった丸石の出土状況の一例(北杜市須玉町郷蔵地遺跡)で、三角柱の土製品も見える。このように呪術的なものと思われる丸石が出土するのだから、丸石神信仰を古層にまでさかのぼりたくなるのは無理もない。じっさい、断層はあってもつながりもあると考えたほうがよいのだろう。少なくとも、丸い石をある種の神意とみる感情は、先史時代でも今でも共通なものと言えるように思う。

実用の意味が判然としないものは、呪具、祭具とされるが、写真右下は、実用的な「丸石」である。考古学用語で磨石(すりいし)という石器だ。大きな丸石もじつは実用的な用途があるのでは、という説はないのだろうか。

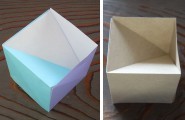

「立方体の三分割」 ― 2008/01/13 00:55

黒い部分(「Z字キューブ」)は鏡映対称の折り目の2枚組で、閉じた部分の体積は立方体の3分の1になる。同じく3分の1の体積の黄色い部分ふたつがぴったり収まって立方体になる。

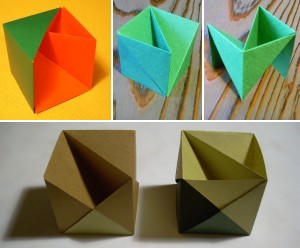

「なまなり立方体」 ― 2008/01/13 00:58

写真左上:正方形1枚。表裏同等である。きっちりしているけれどややこしいという感じが面白い。

写真中上:正方形1枚。裏から見ると(写真右上)、欠けている部分が多いことがわかる。

写真下:写真中上をちょっとだけ変えて2枚組にしたものを2種。

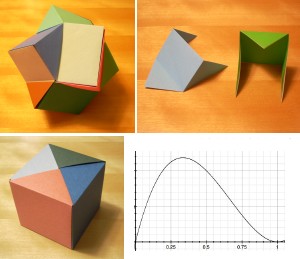

「4回折りユニット」 ― 2008/01/13 00:59

屋根みたいなかたちが六つなので「六屋根多面体」と名付けたもの(写真左上)は、折り目の比率を1:√2としたモジュール12枚で組んである。屋根の棟にあたる部分がスリットになるなど、組み上がりはすこし弱いが、組み方を工夫すると糊は不要だ。4枚組は、正四角柱に組むと、高さと正方形の辺の比率が自由になる。

ここで問題。同じ大きさの紙を使った場合、体積最大になるのはどのような比率か? 答え:予想通り、三等分の比率を使ったもの、すなわち立方体が体積最大である。微分入門の教材にいいかも。

最近のコメント