いつでも使えるシュレッダーである。(時事ネタ)

◆古川柳を読む話の続き

先日から読みすすめていた江戸の川柳選集

『排風柳多留』から、さらにいくつかの句を紹介しよう。われながら、ご隠居のうんちく話みたいに話が長い。まずは、芭蕉をネタにしたものから。

はせを翁ほちやんといふと立留リ

古池のそばて(で)はせをハびくりする

「はせを」が芭蕉のことで、「ほちやん」は「ぽちゃん」。しょうもないといえばしょうもない。しかし、芭蕉没後半世紀後にすでにこのように扱われながら、三百年後の今日でもすりきれない古池の句は、いかに絶唱にしてスタンダード・ナンバーであることか、とも思う。

古川柳は、こうしたふざけた句も面白いのだが、わたしが主に関心を持っているのは、以下の三つである。

(1)天文に関係する句

(2)紙細工に関係する句

(3)数字やかたちのでてくる句

(2)に属する「紙雛」の句では、前に挙げたものの他に、以下があった。

紙ひなへ棒を通してぼろを下ケ

紙ひなのゆふれい花の宵に出来

ぐそくひつ紙ひなひとつまぎれ込

一句目、上巳の節句人形というより、写真のような、信州松本の、吊り下げる七夕人形を連想させる。

二句目、幽霊花は彼岸花のことなので、雛といっても上巳の節句を詠んだものではない。九月九日の重陽の節句に雛人形を飾る「後の雛」という習俗が江戸中期からあり(

『嬉遊笑覧 巻之六下巻』による)、太陰太陽暦で秋彼岸のすこし後になるので、そのことである可能性は高い。しかし、

『守貞謾稿 巻二十七』(

『近世風俗志 四』)によれば、重陽の節句に雛を飾るのは大坂の習俗である。

『柳多留』の句は主に江戸のものなのではないか。彼岸花をめぐる民俗も、

『野草雑記』(柳田國男)や

『ヒガンバナの博物誌』(栗田子郎)等を確認したが、これだというものはなく、句意はいまひとつ不明だ。

三句目はわかりやすい。端午の節句飾りをしまった具足櫃に紙雛が紛れ込んでいるということで、『トイ・ストーリー』的な物語も思い浮かぶ。

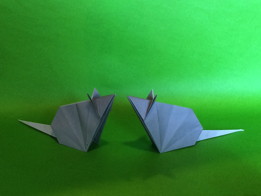

紙細工関連句では、お待ちかね(?)の折鶴の句もあった。

靍の一(ト)こへ折かけてかふろたち

かふろ(かむろ)は、遊女見習いの少女のこと。鶴を折って遊んでいる彼女らに、花魁が声をかける。「鶴の一声」と「一声かけて」と「鶴折りかけて」がかかっているという句だと解釈した。ただ、遊郭の風俗を前提にした句は、割り切れない感情も浮かんで素直に鑑賞はできない。

『柳多留』にひとおり目を通したので、続いて、

『俳諧武玉川』も読んだ。複数人で互いに句をつけてゆく「付合」の付句を集めたということでは

『柳多留』と同様だが、単独では内容が読めない句がより多く、前句も不明なので解釈はさらに困難である。五七五ではなく七七のものも多い。当時は、付句だけを読んで前句を想像するのも読みどころだったのかもしれないが、時代の隔たりが高いハードルになっている。とはいえ、ふむふむ、うんうんというものもある。天文関連句では、まず次の句がわかりやすかった。

星の名を覚て空も伽(とぎ)に成(なる)

星の名前を覚えると、夜空がお伽話の舞台になるという句意だ。当時、西洋の星座やギリシア神話は知られていたはずもないので、七夕の話などであろうが、星空への親しみというのは、時代によらず、こういうところから始まるのだろう。逆にというか、現代でも「あるある」なのは、天文研究者が星座の伝説などにまったく無知ということで、次の句は、その感覚に通じる。

天文台て(で)なふらるゝ星

七七の付句で、以前、海部宣男さんの著書『宇宙をうたう』(1995)でも見たことがあった。海部さん曰く「天文台というあやしげなところでは、一体何をしているのだろう。さぞや星をつつきまさわしているのではないか。これは、昔も今も変わらない、市民の感覚かもしれない」 と。上掲の「星の名を…」の付句にしても、たとえば芭蕉の「荒海や佐渡に横たふ天河」に付けても味がでる。

興味深いのは、天文台という言葉がこの頃からあったことだ。司天台とも言ったようだが、この句は『武玉川』の一二篇(1758)に掲載されているので、その前年まで神田佐久間町(秋葉原駅の近く)にあり、宝暦暦の完成で解体された幕府天文方の佐久間天文台(1746-1757)のことを指していると考えて、まず間違いがない。

ただ、佐久間天文台は、日本天文学史上、誇れるような天文台ではない。徳川吉宗の命でつくられたときは、西洋天文学の導入という考えがあったのだが、吉宗の死もあって、その企ても中途半端なものに終わり、できた宝暦暦は、改暦後10年も経たずに、在野の天文家が予測した日食の予報を外すなど、失敗した暦となった。佐久間天文台では、「星をなぶる」ほどの、つっこんだ研究はできていなかったのである。(参考:

『天文方と陰陽道』(林淳))

わたしの関心のその2である「紙細工に関係する句」では、『武玉川』にも紙雛の句があった。

紙雛の物にかまハぬ立すかた

紙雛ハ雛の中ての通り者

通り者というのは、もののわかったひとということだそうで、贅沢品の雛人形の中で、紙雛は気安いという意味であろう。立ち姿の句も同様である。変わったところでは、紙縒(こより)細工の犬を詠んだと思われる句もあった。

物思ひ小よりの犬も痩かたち

岩波文庫版の索引では「物思い紙縒の犬も痩せがたち」という文字遣いになっている。

『嬉遊笑覧』にもこの句が引かれているが、句を引用するだけで、詳しい説明はなく、どういうものなのか不明だ。郷土玩具の藁馬のようなものだろうか、と頭をひねっていたのだが、意外なところ、

『夫・幸徳秋水の思ひ出』(師岡千代子、1946)に、ヒントになる記述があった。

秋水には人の知らない奇妙な癖があつて、來客が不快な時や話しに退屈した時には、紙縒で犬を造つて机の上に竝べるのであつた。で、その犬の有無や數に拠つて、大體秋水の氣持ちや客の性質を知ることが出來たが、人に依つては、一度に五六匹の犬を見受けることがあつた。

土佐の幸徳家(さかのぼると幸徳井(かでい)家)は陰陽師の家系なので、この紙細工がその伝承だとするとさらに面白いが、とりあえずそんな話はない。

秋水とくれば、昨今の世相もあって、大逆事件に衝撃を受けて啄木が書いたという

『時代閉塞の現状』を連想した。あらためて読んだら、以下の部分などは、今になまなましいのであった。

すべての青年の権利たる教育がその一部分- 富有なる父兄をもった一部分だけの特権となり、さらにそれが無法なる試験制度のためにさらにまた約三分の一だけに限られている事実や、国民の最大多数の食事を制限している高率の租税の費途なども目撃している。

「…正義だの、人道だのということにはおかまいなしに一生懸命儲けなければならぬ。国のためなんて考える暇があるものか!」(略)それは一見かの強権を敵としているようであるけれども、そうではない。むしろ当然敵とすべき者に服従した結果なのである。彼らはじつにいっさいの人間の活動を白眼をもって見るごとく、強権の存在に対してもまたまったく没交渉なのである。

今日我々の父兄は、だいたいにおいて一般学生の気風が着実になったといって喜んでいる。しかもその着実とはたんに今日の学生のすべてがその在学時代から奉職口の心配をしなければならなくなったということではないか。そうしてそう着実になっているにかわらず、毎年何百という官私大学卒業生が、その半分は職を得かねて下宿屋にごろごろしているではないか。しかも彼らはまだまだ幸福なほうである。前にもいったごとく、彼らに何十倍、何百倍する多数の青年は、その教育を享ける権利を中途半端で奪われてしまうではないか。

『武玉川』の話をしていたのであった。折り紙関連句では、こんな句もあった。

紙屑へ折そこなつて捨小舟

折り紙創作家、愛好家は、その多くが、折りそこなった、しかしまだものになるかもしれない、通称「折りゴミ」をためた箱を持っている。というわけで、「紙屑へ折そこなう」というのは、折り紙愛好家にとって、250年の時を越えて、とても身近な感覚である。「捨小舟」は「すておぶね」と読むようで、辞典にも載っている言葉であった。「乗る人もなく捨てられたままの舟。多くは頼る者のない寂しい身の上の比喩に用いる」(『大辞林』) なんとも、寂々たる思いになる言葉で、西行の歌も連想した。

大浪に引かれ出でたる心地して助け舟なき沖に揺らるる 西行

取り残された感覚が真に迫る歌だ。などと、哀愁に浸っていないで『武玉川』に戻ると、折鶴の句もあった。

鶴折て恋しい方へ投て見(みる)

昭和歌謡曲の『折鶴』(安井かずみ作詞、浜圭介作曲、千葉紘子歌)の歌詞みたいな句である。以前あげた『柳多留』の「池のみぎわに靏を折待つて居る」にも通じる。そして、次の句。これは、折鶴の意味や来歴を考える意味でも興味深い。

折靍をふく時あたら貌替り

(注:貌(かほ)の文字は、引用元では、「貌」から偏を取った、白に「貝あし」である)

折鶴は最後に息を吹き込むもので、そこに呪術的な意味もあるという岡村昌夫さんの説を補強する。同時に、「折鶴」という言葉が18世紀半ばにつかわれていたことを示す例のひとつである。案外その実例は少ないのだ。和算の書籍にも「折鶴」という表記はあったが、それらは擬似漢文なので「鶴折リテ」などと読む可能性もある。これに比べて、上掲句は五音の上句なので、ヲリヅルハ、もしくはヲリツルハで間違いがない。

さらに、こんな句もあった。

指先を綺麗につかふ紙細工

わかりやすすぎて、むしろ拍子抜けするくらいだが、折り紙の本の巻頭の題辞にしたい気もする。連想するのは以下の現代川柳だ。

手が好きでやがてすべてが好きになる 時実新子

「(3)数字やかたちがでてくる句」では以下が面白かった。

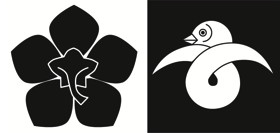

上り藤思へは無理な紋所

家紋の「上り藤」(のぼりふじ、あがりふじ)は、藤の花を象った紋だが、房が上向きになっていて、たしかに無理やりである。「裏桔梗思へば無礼な紋所」など、いろいろできる。「裏桔梗」というのは、キキョウの花をガクの側から描いた、つまり尻を向けた紋である。変な紋を探すのは面白い。たとえば、よく知られた紋だが、真田の平時の紋「結び雁金」のねじれた鳥の翼も、冷静に見るととても変だ。結んでいないのに「結び」というのは、数学的にも納得できない。末端をつなげたとき、交点数2以下は結び目にならない。This is not a knot. (伝統的なダジャレ)である。

最近のコメント