金精軒の丸い石 ― 2010/09/05 19:55

これもそのときに気がついたのだが、金精軒の読みは、「きんせいけん」なのであった。「こんせい」だと思っていたのである。道祖神と関係が深いとも言えなくもない金精神は、ふつう「こんせい」だが、北杜市大泉町にある、縄文遺跡・金生遺跡も「きんせい」だ。なお、金精軒の名前のいわれは知らない。

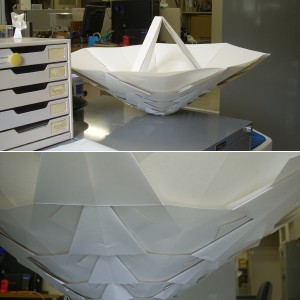

アンテナ折り紙√2 ― 2010/09/08 08:28

折り紙としては、裏のジョイントが「イカ」になっていてるのがチャームポイント。

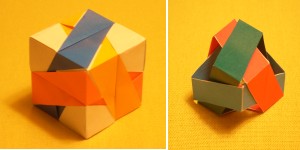

ボロミアンリングキューブ ― 2010/09/12 21:24

立方体にテープを巻き付けたような、名付けて「立包帯 (その2)」。このリングが「ボロミアンリング」(ここも参照)になっているということに気がついたのである。このリングだけを抜き出したモデル(写真右)をつくってみた。

環になったテープを四回直角に曲げたものをボロミアンリングとして絡ませると、きれいな立方体ができるが、このモデルの場合、屈曲部分が、単なるテープの折り曲げではなく、平行四辺形の接続のようになっていることが特徴である。

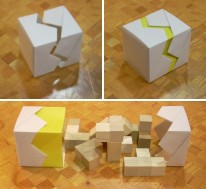

立方体作品いくつか ― 2010/09/18 09:34

「ツインダイヤモンドキューブ」、「二の目サイコロ」、「ニセたすきがけキューブ」、「四切頂立方体」、「山ぎわキューブ」、「図地同形立方体」。

右下の「図地同形立方体」は、2色塗り分け可能で、「図」と「地」が、同じかたちになるもの。

意図する模様を出そうとも試みたが、どうしても無理矢理感が出てしまい、なかなか納得のできにならない。「自然に」でる模様を探すほうが楽しいのである。折り紙創作の魅力のひとつが、こうした「発見的造形」にあるのは、間違いない。それは「見立て」の精神にも通じるものだ。

丸石神その28 ― 2010/09/23 11:16

『甲斐路 ふるさとの石造物』(山梨県編)によると、そもそもは道祖神として集落の辻々にあったものが、「道祖神祭廃止の通達」(明治五年:四年という資料もある)のさいに、神社境内に集められたものであるという。

明治の初めは、いわゆる国家神道による、他宗教や民俗信仰への淫祠邪教扱いが苛烈だった時期である。五島崩れなど潜伏キリシタン(隠れキリシタン)の殉教もこの時代だ。

甲斐の山村の民俗信仰も、そこで一部断ち切られたわけである。神社が「六社神社」なのも、小祠が集められたためかもしれない。

四角い卵 ― 2010/09/23 11:20

最近のコメント