100年前の台風、そして、ポオの詩 ― 2016/10/23 10:38

いずれにせよ、日本でタイフウという言葉が使われはじめたのは明治の終わり頃からのようで、漢語も意識したのだろうが、typhoonの当て字だったようだ。tsunamiのように日本語→英語ではない。これに関連して、最近読んだ與謝野晶子の随筆『颱風』(1914年)が興味深かった。

晶子はこんなことを書いている。

颱風といふ新語が面白い。(略)從来の慣用語で云へば此吹降(このふきぶり)は野分(のわき)である。野分には徘徊や歌の味はあるが科學の味がない。(略)氣象台から電報で警戒せられる暴風雨は、どうしても「颱風」と云ふ新しい學語で表はさなければ自分達に滿足が出来ないのである。

野分は、風の吹くさまを表した言葉であり、南方海上で発達した低気圧という概念とは異なる。直接そう述べているわけではないが、晶子が言いたかったのは、そうした意味であろう。そして、この話を敷衍させて、「新しい用語や新しい形式」(による)「新しい詩人」を期待するといったことを書いている。

晶子が「新しい詩人」と書いたのには、キーツの『レイミア』や、ポオの『科学に』など、科学を批判する詩に対する反論が頭にあったのかもしれない。まったくの推測にすぎないが、それは、晶子に相応しい姿勢のように思える。わたしは前だけを見るぞ、という態度である。「新しい」がキイワードである。しかしわたしは、そこに虚ろなものも感じた。それは、この随筆にある、以下の文章の印象も大きかった。

自分は平生戰争を忌はしく思つて居る一人であるけれど、今度の戰争は之が最後の戰争となる程敵も味方も手疵を負つて、世界を震慄させ、目を覺させて、野蛮な武力の競争を永遠に廃絶する土台となる為に、一時出来るだけ大戰争の開かれることを望んで居る。

「君死にたまふことなかれ」で有名な晶子だが、この他人事の書きぶりは、なんだろう。第一次世界大戦に対する日本からの距離ということもあるのだろうが、それにも増して、これもまた、彼女の思う「科学的」な考えなのかもしれない、と解釈して、憂鬱になった。すくなくともこの文章からは、自然や歴史の過酷さにぶつかったときの、地面を這い廻るひとの感覚は見えない。ちなみにではあるが、ここに描かれた1914年8月13日のこの台風でも、100人超の死者行方不明者が出ている。

ここで、ポオの詩である。上で連想した詩のひとつだ、その詩は、科学は別に新しくないと述べている(と、わたしは解釈した)。彼は、その「新しさ」ということ自体に疑問を投げかけている。

キーツの『レイミア』はドーキンスの『虹の解体』での引用ぐらいでしか読んでないのでよくわからないし、わたしもどちらかと言えばドーキンスの書くことに「そうだそうだ」と頷く人間だが、ポオのソネット(14行詩)『科学に』は、昔読んで、強く印象に残った。晩年のポオの『ユリイカ』は、大上段に神と科学の統合みたいな話となって、ついてゆけなくなるが、このソネットは、一見「科学は無粋である」というテンプレートに見えて、それとは違う言葉だと感じた。懐かしくなって、ソネット風に訳してみたものが、以下である。

ソネット - 科学に

科学よ! おまえは古き時の真実の娘だ

その視線をもて総ての物を変える者よ

何故おまえは詩人の心を食い荒らすのだ

退屈きわまる現実の翼を持った禿鷹よ

おまえを愛して賢いと思う詩人はいない

気儘な歩みを邪魔するばかりだからだ

輝く石を散りばめた空に宝物を探したい

怯まず翼を広げ天翔けて行きたいのだ

月の女神を銀の馬車から降ろしたおまえ

木の精霊たる者を彼の森から追いたて

どこか別の幸福な星へと追放したおまえ

清き川の流れから水の精霊を狩りたて

緑なす草地から妖精を そして私からも

奪うのか タマリンドの樹下の夏の夢も

彼はこの詩の中で、科学を新しいものではなく、true daughter of Old Timeとしている。最初に読んだのは福永武彦さんの訳で、「まこと『老いたる時間の娘』」という言葉だった。これがずっと不思議だった。いま見ると、これが、「真実は時の娘(Truth is the daughter of time.)」という、世に知られたフレーズを下敷きにした表現であるのは明らかだ。アイロニーもあるだろうが、ポオは、経験の積み重ね、集約である科学の力を認めていたはずである。なにせ、推理小説とSFの生みの親なのだ。科学は、新しいからではなく、野暮で着実だから手強い、というのが、たぶん、ポオの思いである。若きポオは科学を知って、科学に喧嘩を売っている。

彼は、たぶん、負けるとわかって、というか、負けること自体を歌うために、この詩で科学に噛みついたのだ。中野重治の『歌』における「『あかままの花やとんぼの羽根を歌うな』という表現で逆にそれらを歌う」(花田清輝の評)式のレトリックとも言える。花田氏の『歌』の評は皮肉だが、まさに、『歌』はその技法で成功しているとも言える。

19世紀でも、まして今日、月の輝きにディアナの姿を見る者などいないだろう。しかし、タマリンドの木の下でまどろみながら見る夢は、いまでも奪うことはできない。この詩は、きわめて個人的なちいさい声なのであり、それゆえ、魅力的なのだ。

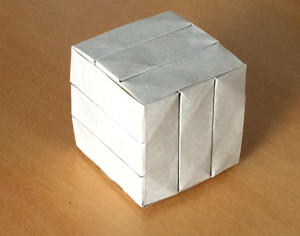

排キューブ、そして、有心六角数 ― 2016/10/23 11:11

最近のコメント