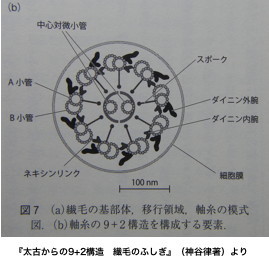

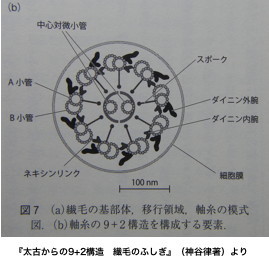

『太古からの9+2構造 繊毛のふしぎ』(神谷律著)を読んで、繊毛の構造が、2本の微小管を9本の微小管が取り囲んだ「9+2」の構造になっているということを知った。動かない繊毛は「9+0」だという。九角形という、マクロではめったに見かけないかたち(

オクラぐらい?)が、生物の基本構造にあるということを知って驚いた。

結晶構造解析の最新の成果によると、次のようなことだという。SAS-6というタンパク質は、二分子撚りあわせるように結合して二量体となり、ふたつの頭部と長い尾部を持ったかたちになる。これらの分子を適当な条件におくと、頭部が別の二量体と結合し、車輪状の構造をつくる。結晶の中では、九回対称のものもあるが、八回対称のもののほうが多いという。「中心子の九回対称性を決めるしくみはSAS-6の性質だけによるものではなく、他の要素にも依存することを示唆している」ということで、今後の研究課題のようである。

以下は、わたしの思いつき。

分子の性質では八回対称にも九回対称にもなるということから、連想したのは次のことだ。正八角形の内角は135度、正九角形の内角は140度、その中間は137.5度である。これは、あれじゃないか。黄金角。一周を黄金比で割ったときの角度の小さいほうの値である。黄金比(1.618...)をφとして、(φ-1)/φ *360 = 137.507...度だ。植物の葉序なんかにでてくる値である。

また、正二十面体の二面角もこの値に近い。180 - 2atan(2-φ)で、138.189...度である。正二十面体と生物学といえば、ウィルスのカプシドの多くは正二十面体の対称性を持っている。これと、9+2構造は関係があったりはしないのだろうか。

最近のコメント