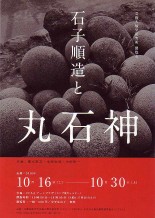

石子順造と丸石神 ― 2010/10/17 13:52

丸石神をテーマにしたシンポジウムがあるということ自体、丸石好きとしてたいへんうれしかったのだが、講演は淡々と聴いていた。主に評論家の石子順造さんの再評価という動機による会なので、丸石神「自体」の面白さが語られることはあまりないだろうと予想しており、内容はその想定内であった。

わたし自身の丸石神への関心も、「折り紙のマージナルアート性→キッチュ論への興味→石子さんの著作を通して丸石神を知る→山梨でじっさいの丸石との遭遇し、幾何アート好きの琴線に触れる」ということで、石子順造さんの影響なのだが、石子さんの評論を読み返すと、論旨は錯綜しており、正直、情熱は伝わるが共感はできないことのほうが多い。

今回の会で一番面白かったのは、中沢新一さんが紹介した、氏の父上にして民俗学研究者の中沢厚さんのエピソードだった。石子さんらを案内した中沢厚さんは、丸石神を前に「近代を超える。近代を否定する」等々と口角泡を飛ばして議論する彼らを見ながら、「愛情のある皮肉」を込めて、「あのひとたちは近代に反発しているけれど、近代的なひとだねえ」と言ったというのだ。

鼎談の中で椹木さんが、「石子さんは、反近代、非近代を考え続けるがゆえに、逆に近代に呪縛されていたのかもしれない」といったことを発言されていたが、そうした強迫的な心性の解毒剤として最も有効なのも、わたしには、中沢厚さんのような態度としか思えない。それは、じっさいに現場で多くの実物に接し、さまざまな視点からそれについて考えているものの強みである。また「外」にいるものの強みである。中沢厚さんも丸石の美しさを語るが、美術の「外」にも「美しい」ものがあるのは、考えてみれば、当たり前なのである。

会に、質問の時間がなかったのは残念だった。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://origami.asablo.jp/blog/2010/10/17/5420801/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。