香川ヒサさんの歌 ― 2019/02/06 20:38

二つとも旨いそれとも一つだけまたは二つともまづい桃二個 同

神はしも人を創りき神をしも創りしといふ人を創りき 同

人はしも神を創りき人をしも創りしといふ神を創りき 同

一冊の未だ書かれざる本のためかくもあまたの書物はあめり 同

中空を流れゐる雲鯨にも鰐にも見えず何にも見えず 同

聖堂の丸天井を支へをり一挙に崩れるための力が 同

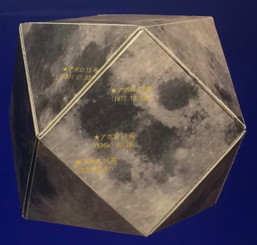

月球儀とアポロ11号 ― 2019/02/11 16:15

『数学短歌の時間』 ― 2019/02/17 19:31

◇壁にある時計の針のベクトルはゼロにはならず我を追い立つ

のどかなる春の陽のさす小庭にも数多に満ちる力のベクトル

掃き清むブラシによりてベクトルのたくみに変わるカーリング石

◆2018.7「題:ピタゴラス」

◇万物は数と言うのかピタゴラス風も夜空も我も彼女も

五と十二 十三並べピタゴラス 足して三十ひとつ足らず か

ピアニズム高き音(ね)低き音轟たる音籟(らい)たる音にも数式ひそめる

◆2019.8「題:帰納法」

◎◇「一つ落ちて二つ落たる椿哉」子規のこの句は帰納法かな

◇帰納法証(あか)すところをひと問わば塵が積もれば塵の山とな

◆2018.9「題:写像」

◇「筆舌に尽くし難し」も言葉ゆえ世界のすべては言葉に写像す

◆2018.9「題:素数」

◎五五五五五七七七七七七七五五五五五七七七七七七七七七七七七七七

◆2018.9「自由題」

ピタゴラスエラトステネスアルキメデスエウクレイデスオソレイリマス

◆2018.10「題:集合」

◎英文で「neither A nor B」書くときはいつも頭にベン図浮かんで

(投稿しなかったもの)

アウディのマークベン図じゃありませんベンツもベン図じゃありません

◆2018.10「題:無限」

「この歌」は果てなく続く歌である全文カッコに代入せよ

石川の浜の真砂は有限ですアルキメデスと五右衛門の説

◆2018.10「自由題」

わずかこの数百ビットの情報で恒河沙とおり歌の不可思議

◆2018.11「題:平均」

◎絶対の音感などと言うけれど平均律は近似計算

時が降り平均されて薄れゆく誰も知らない特別な日々

◆2018.11「題:複素数・虚数」

◇窮屈なリアルがとても苦しくてイマジナリーよ世界広げて

共役で結ばれている数ふたつ実数軸は越せない銀河

◆2019.12「題:位相」

◎ひねくれて穴を抱えた君だけど裏を持たないメビウスの帯

数学(きみ)の言う位相の意味はトポロジー物理(ぼく)はフェイズで位相が違う

◆2018.12「題:関数」

あめつちのみそひともぢの多変数関数としてうたのうまれる

次々と波動関数収縮し未来が過去になって退屈

◆2018.12「自由題」

◇連続で微分可能な日常にたまに小さな特異点あれ

◆2019.1「題:対称」

(鏡映対称)

◇数学や物理の理屈蜜の園罪作りの理呟くガウス

(すうがくやぶつりのりくつみつのそのつみつくりのりつぶやくがうす)

(回転対称)

ふたつのユ組んで互(たがい)を支えるが己(おのれ)はひとり己(おのれ)をめぐる

(並進対称)

煉瓦積みカベ煉瓦積み煉瓦積みカベ煉瓦積み煉瓦積みカベ

(鏡映対称)

早苗並山谷畳畳西東一里小景普天泰平

(さなえなぶさんやじょうじょうにしひがしいちりしょうけいふてんたいへい)

◆2019.1「題:最大値、最小値」

◎最小の表面積は冷えにくい猫の界面ほぼ球となる

比較などできないことが多いのにみんな言います「最高です」と

◆2019.2「題:証明」

反省ができないことの反省は証明不能の証明に似て

Q.E.D.示す墓石の記号には打ち捨てられた思索も眠る■

◆2019.2「題:微分、積分」

◇ゆらゆらとゆれるあなたの黒髪は微分可能な曲線である

(宇宙電波観測所にて)

観測の積分時間長くして微かに響く星の産声

◆2019.2「自由題」

◎大嫌い数学なんてときみは言うわたしは数学(それ)に救われました

◆2019.3「公理・定理」

定理なら「カラテオドリの定理」でしょ「驚異の定理」も捨てがたいけど

◆2019.3「原点」

◎◇だれもみな自分の位置が原点で観測座標もつれ絡まる

仰ぎ見る銀河座標の原点(オリジン)の彼方にひそむブラックホールよ

◆2019.3「自由題」

永遠の女神の笑顔を幻視して片恋なれど数学が好き

(かっこなな かけるななたす よんわるに かっことじわる さんはじゅうなな)

(えぬかっこ えぬぷらすいち かっことじ わるにいこーる しぜんすうのわ)

イスタ・ビエンナーレなど ― 2019/02/18 21:18

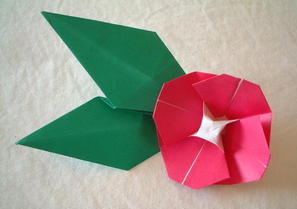

『折紙歌合 拾遺 其の二』など ― 2019/02/21 20:23

『折紙探偵団 171』に『折紙歌合- 折り紙が詠み込まれた短歌と俳句 -』を書いてからも、名づけて「折々の歌探索」を続けている。このブログや『折紙探偵団 173』のエッセイでもすこし触れたが、いくつか紹介しよう。

最近のコメント