折鶴小説を二編 ― 2015/09/04 22:36

まずは、『連鶴』(梶よう子著)。幕末の桑名藩士の兄弟を主人公にした長編時代小説である。

坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺された近江屋事件が冒頭に描かれ、その場面にも折鶴が登場する。桑名藩は会津藩などとともに煮え湯を飲んだ藩で、わたしは幕軍びいきなので、感情移入して読んだ。ただ、千羽鶴に関する考証には疑問もあった。

物語中では詳説されていないが、桑名藩士の物語に折鶴が登場する背景には、以下のことがある。

一枚の紙に切り込みをいれ、複数の連結した折鶴を折る方法49種を示した、『秘伝千羽鶴折形』(寛政九年、1797年)の収録作品の作者である長圓寺住職・義道(魯縞庵)は、当時の桑名藩きっての文化人だった。彼の著書『桑府名勝誌』は、藩士の必携本だったともいわれ、文化七年(1810年)には、特別な折り鶴を桑名藩主に献上して、寺紋として鶴の紋を授かったという記録もある。したがって、藩士の中に、武士に似合わず、折鶴を折るのが得意な者がいるという設定にさほどの不思議はない。

ということなので、折鶴を物語にからめる着想に異議はない。というか、うれしい。

一番の問題は、「連鶴」という言葉だ。近江屋事件でつぶやかれた「連鶴」という言葉から、暗殺者が桑名の者ではないかと推測されるエピソードがあるのだが、わたしの知る限り、この言葉は最近広まったもので、歴史的文献では見つかっていないはずなのである。これは、岡村昌夫さんの『つなぎ折鶴の世界- 秘伝千羽鶴折形』に詳しいのだが、参考文献には同書はあがっていなかった。

また、表紙版画(原田維夫さん)も『千羽鶴折形』の連結した折鶴を参照せず、ふつうの折鶴になっていて、残念である。

さらに、揚げ足取りみたいで申し訳ないが、天文暦学的には、「おう、今夜は月がないな。新月か」という台詞もひっかかった。この台詞だと、日付もわかっていないということになる。太陰太陽暦なので、一日は新月に決まっている。「朔(ついたち)か。今夜は月がないのか」という台詞が自然だ。

そして、もうひとつの折鶴小説は、『地球の中心までトンネルを掘る』(ケヴィン・ウィルソン著、芹澤恵訳)所収の『ツルの舞う家』である。

アメリカ南部で苦労した日系の未亡人の遺言に基づいて、4人のむくつけき兄弟が、250羽づつ折った折鶴をテーブルに積み上げ、それを4台の扇風機で飛ばして、最後に残ったものの作者が遺産相続の権利を得るというゲームを競うことになる。そのドタバタを、孫の少年の眼から描いた話だ。奇妙な設定だが、折鶴が舞い踊る映像的な発想から生まれた小説なのだろうと感じた。じっさいの折鶴は、重心の問題でうまく舞い踊らないと思うけれど、CGアニメーションかなにかで映像にすると面白そうだ。翻訳が「ツル」「折りヅル」となっているのは、原文がtsuruだからなだろうか。

よく売れているらしい『紙の動物園』(ケン・リュウ著 古沢嘉通訳)(参照:2015/05/16)などもあり、折り紙を小説に登場させるのは、ちょっとしたブームの感もあるが、偶然だろうな。

不在の円 ― 2015/09/06 23:48

昨年、「取材」でデューラーの『メレンコリアI』を見に行った施設だ。国立民族学博物館の大ニセモノ博覧会の疑惑版みたいにすれば、客は呼べそうな気もするけれど、さすがに洒落にならない。

わたしは、この2週間ほど、物好きにも、けっこうな時間を割いて、コスタリカ国立博物館のマークの作図の明確な目安や、3×3の格子点を通る円が描く図形の性質、その図形をもとにしたジョセフ・アルバース風の図像なんてことを考えていたりしていた。明確な作図法が気になるのは、折り紙でも「ぐらい折り」(目分量でちょうどよい具合に折る)を避けたいからで、幾何図形好きの血がさわぐのである。エンブレム自体は、取り下げるのは当然と考えていたが、3×3の格子点を通る円に関しては、幾何図形として面白いところもあるかもしれない(小円はやはり異物だけれど)、と思いはじめていた。

しかし、現実は意外性に満ちている。エンブレムの原案には、最も重要な図形要素であったはずの大きい円がなかったのである。拍子抜けにもほどがあり、広告屋さんのプレゼンテーションの中には適当なものがある、ということがあらためてよくわかった。梯子をはずされたかたちになった擁護していたひとが可哀想になったが、わたしとしては、ひとつ腑に落ちたこともあった。「展開」の英数字のできが悪い(たとえば「4」など)ことの理由の一端が推定できたのだ。直角二等辺三角形は、回転してもグリッドシステムに馴染みやすいが、円弧は、こうしたシステムの中では向きを変えにくい。中心を指し示す方向性が強いためである。しかも、この図の場合、円弧の中心が格子点にないのでさらに難しい。原案の直角二等辺三角形が、円弧を含む図形に置換されたことで、「展開」の英数字では、より図形としてのバランスが崩れたのだろう、という推測である。

以上のように、好奇心としては満足した面もあったが、今回の件でわたしの頭に浮かんできたのは、太宰治が日本の戦争指導者を評した、次の言葉であった。

何かあるのかと思ったら、格別のものもなかった。からっぽであった。怪談に似ている。(『苦悩の年鑑』太宰治)

太宰とデザイナーと言えば、『皮膚と心』という小説も忘れがたい。

世間のひと皆、新聞の美しい広告を見ても、その図案工を思い尋ねることなど無いでしょう。図案工なんて、ほんとうに縁の下の力持ちみたいなものですのね。私だって、あの人のお嫁さんになって、しばらく経って、それからはじめて気がついたほどでございますもの。それを知ったときには、私は、うれしく、(『皮膚と心』太宰治)

「あたし、女学校のころからこの模様だいすきだったわ。あなたがお画きになっていたのねえ。うれしいわ。あたし、幸福ね。十年もまえから、あなたと遠くむすばれていたのよ。こちらへ来ることに、きまっていたのね。」と少しはしゃいで見せましたら、あの人は顔を赤くして、

「ふざけちゃいけねえ。職人仕事じゃねえか、よ。」と、しんから恥ずかしそうに、眼をパチパチさせて、それから、フンと力なく笑って、悲しそうな顔をなさいました。

こうした職人気質をデザイナーの理想とするのも一面的だが、いまでもそうした側面はあるはずだ。わたしも、地に足のついたというか、紙や鉛筆が手についた(?)デザイナーさんがいることを知っているし、その専門的職能に敬意を持っている。そして、折り紙の考案もまた、デザインである。というわけで、ややナイーブだけれど、以下の二点が重要であるとの思いを新たにしたのであった。

・オリジナル(広義には「自然」や「幾何学」も含む)に敬意を持っていないものはダメである

・(広義の)手仕事の感覚を忘れたものはダメである。

などと、まじめに考えてみたのは、単発の特別講師とは言え、3ヶ月前に美術大学(ムサビ)で講義をしたからでもある。それにしても、美大では、知的財産権の講義はしないのだろうか。クリエーターはむろん、ディレクターならなおさら基本だろうに。機会があったら訊いてみよう。

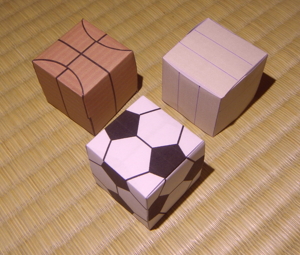

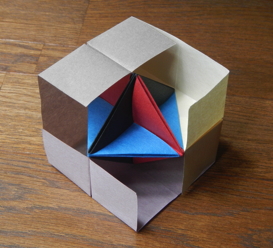

蹴キューブ、排キューブ、籠キューブ ― 2015/09/07 21:49

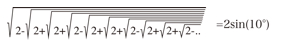

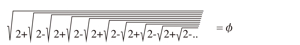

√2に関する式など ― 2015/09/09 23:42

日記のような ― 2015/09/15 22:55

朝、出がけに玄関口で蝉が仰向けになっていたので、指差して「セミファイナル」と妻に告げた。前から、蝉の亡骸を見たときに言ってみようと思っていた。しかし、夕方に帰宅すると、「今朝の、セミファイナルじゃなかったよ。飛んでいった」と、妻が言った。

9月10日

「台風一過だ。やれやれ」とならない台風はすくなくないけれど、台風17、18号に関しては、想像を超えていた。台風通過後も長い間とどまった「線状降水帯」に、自己組織化現象の不思議さを見たね、という話を、後日N氏とした。

9月12日

明けがたの地震は、調布市震度5弱ということだったが、そこまで強い揺れは感じなかった。地震の情報を記録している「揺れる日本列島」というページを見ると、調布市の地震計は西つつじヶ丘にあるようで、東京のほかの地点より震度が大きくなる傾向がある。調布市の中でも揺れやすい場所なのじゃないか。

9月12日

国会前にちょくちょく行っている知人によると、国会前庭公園の歩道の一部がいつ行っても下水道工事中だという。いやがらせ?

9月13日

NHK Eテレ『日曜美術館』の『アートシーン』で、野辺山観測所が関係した、志賀高原ロマン美術館の『宇宙をみる眼 - アートと天文学のコラボレーション』が取り上げられるというので、視ていたら、猪苗代町の「はじまりの美術館」の『のけものアニマル』という展示の紹介で、渡邊義紘さんによる、枯葉を使った動物造形「折り葉」なるものがあることを知った。葉っぱの軸が動物の尾になっているのが面白い。

9月14日

阿蘇山噴火。

国家の安全を脅かす敵国に対する国防策は現に政府当局の間で熱心に研究されているであろうが、ほとんど同じように一国の運命に影響する可能性の豊富な大天災に対する国防策は政府のどこでだれが研究しいかなる施設を準備しているかはなはだ心もとないありさまである。(寺田寅彦『天災と国防』1934)

同年同時期の陸軍省の『国防の本義と其強化の提唱』への皮肉も含んでいるのだろうが、80年後も変わっていない感じがなんとも言えない。国際連盟脱退が1933年で、だいぶきな臭いけれど、寅彦は1935年に亡くなったので、日中戦争(1937-)とか、国民精神総動員(1937-)、国家総動員法(1938)を知らずにすんだのだな。

9月14日

『ドクター・ハルの折り紙数学教室』(トーマス・ハル著 羽鳥公士郎訳)を恵贈いただいた。初見は12日で、目次で自分に関係のあるところをまず探した。原著をパラ見したことはあるけれど、これはいい本だ。

9月15日

晋太郎でしか勝てないタイガースである。12日のビデオ判定のカープ田中内野手の3塁打が、再検証でホームランだったと審判が認めたので、最低でも1ゲーム差つけないと申し訳ない。92年の八木の幻のホームランを思い出した。最終的には、T S Cの順でそれぞれ1ゲーム差がいいな。

妖精の輪など ― 2015/09/23 20:48

最近のコメント